熟睡できない原因が自律神経にあると考えたことはないでしょうか。

熟睡できない原因が自律神経にあると考えたことはないでしょうか。

もちろん、寝室の環境によって睡眠の質が左右されることは多く、騒音などが原因で熟睡できないことも多いと思います。

集合住宅であれば他の部屋の深夜の騒がしさの影響で眠れないといった経験をお持ちの方も多いことでしょうが、原因さえわかれば熟睡できない環境を改善することは容易ではないかと思います。

ただ、自律神経の乱れが原因で熟睡できないとすれば、どんなに寝室の環境を整えても改善することは難しく、環境改善の努力もむなしく思えて、さらに自律神経のバランスが崩れてしまうかもしれません。

たとえば、熟睡できないことで気にするほどではないわずかな足音で目が覚めてしまったり、睡眠時間は足りているはずなのに目が覚めた時には疲れを感じたりといった症状は、自律神経の働きと大きな関りがあります。

ただ、ストレスが自律神経の働きに影響を及ぼしていて、自律神経の乱れが睡眠だけでなく身体のさまざまな働きにまで関わっているとまでは思われていない場合も多いようです。

つまり自律神経のバランスが崩れると熟睡できないだけでなく便秘や下痢になったり、食欲がなくなったり、さらには頭痛やめまい、イライラや集中力の低下、そしてうつ病を発症してしまうこともあります。

自律神経のバランスが崩れていることは目で見てわかるわけではありませんが、熟睡できない以外にも最近体調が思わしくないと思われた時は、気軽に心療内科を受診してみてはいかがでしょうか。

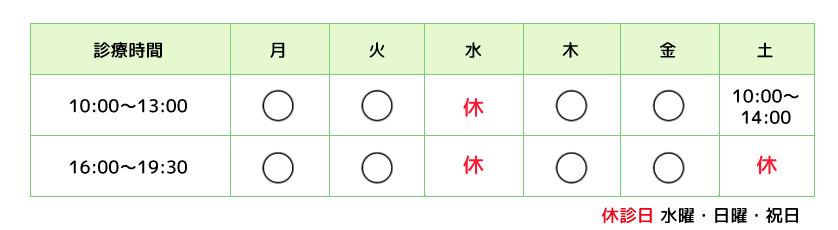

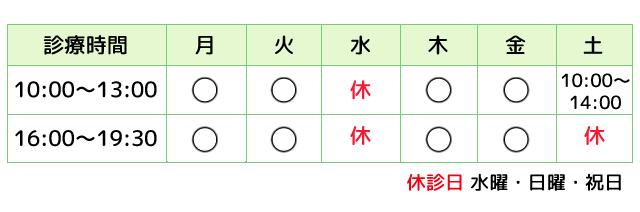

川西市のこばやしクリニックは、こころと不眠の診療所として熟睡できないといった睡眠障害や、パニック障害やうつ病など自律神経の影響が考えられるさまざまな症状に対応した心療内科ですので、いつでもご相談いただければと思います。

熟睡できない原因は?

熟睡できない原因は多岐にわたり、個人の生活習慣や身体的・心理的な要因によって異なります。以下に一般的な原因をいくつか挙げてみますが、これらは全てを網羅するものではありません。

ストレスや心理的要因

心配事、不安、ストレス、抑うつなどが睡眠に影響を与える可能性があります。

仕事、家庭、人間関係、経済的な問題など、生活状況全般が影響を与える可能性があります。

不規則な生活リズム

寝る時間や起きる時間が一定でない場合、体内時計が乱れて熟睡が難しくなる可能性があります。

過剰な刺激

寝る直前に激しい運動や刺激的な活動、強い光や電子デバイスの使用などが、熟睡を妨げる可能性があります。

食事や飲み物

寝る直前に大量の食事やカフェイン、アルコールの摂取が、眠りを妨げる可能性があります。

寝室環境

寝室の温度、湿度、騒音、明るさなどが快適でない場合、熟睡が難しくなる可能性があります。

身体的な要因

慢性的な疾患、疼痛、呼吸器系の問題、不安定なホルモンレベルなどが睡眠に影響を与える可能性があります。

睡眠障害

睡眠時無呼吸症候群(SAS)、不眠症、レストレスレッグ症候群(RLS)、夜間頻尿などの睡眠障害が熟睡を妨げる可能性があります。

薬物や薬の副作用

特定の薬物や医薬品の副作用が、睡眠に影響を与える可能性があります。

これらの原因には個人差があり、状況や背景によって異なるため、熟睡できない問題に対する解決策は適切な評価とアプローチが必要です。専門家の助けを受けることで、適切な対策や治療を見つける手助けができます。

熟睡できない場合の対処方法

熟睡できない場合は、以下の方法が役立つ可能性があります。ただし、健康状態や個人差があるため、効果的な方法は個人によって異なる場合があります。重度の不眠症の場合は専門家に相談することが重要です。

規則正しい生活リズムを確立する

毎日同じ時間に寝る・起きることで、体内時計を整えることができます。

リラックスの練習

寝る前にリラックスする練習を行うことで、ストレスを軽減し、入眠しやすくなります。深呼吸や瞑想、ヨガなどが有効です。

寝室の環境を整える

寝室を快適でリラックスできる場所にするために、適温、適湿、暗さ、静かさなどを確保しましょう。

電子機器の使用を制限する

寝る前の1〜2時間はスマートフォンやパソコンの画面を見ないようにし、青色光の影響を抑えましょう。

適切な運動

運動は健康的な睡眠を促進する助けになりますが、就寝直前の激しい運動は避けましょう。

食事や飲み物の管理

寝る前の大きな食事やカフェインやアルコールの摂取を避け、軽いおやつやカモミールティーなどを摂ることを検討します。

ストレスの管理

ストレスが不眠の原因である場合、ストレスの軽減のためにリラックス法やストレス管理技術を学ぶことが重要です。

専門家の助けを受ける

不眠症が継続する場合や重症の場合は、専門の医師や心理学者に相談して適切な治療を受けることが重要です。

熟睡をする為に良い食べ物は?

熟睡を促進するための食事は、特定の食品や栄養素が重要です。以下に、熟睡をサポートするのに役立つ食品や栄養素をいくつか紹介します。

トリプトファンを含む食品

トリプトファンはセロトニンやメラトニンの前駆物質であり、熟睡を助ける役割があります。トリプトファンを多く含む食品には、鶏肉、魚、豆、ナッツ、乳製品があります。

マグネシウムを含む食品

マグネシウムは筋肉の緊張を和らげ、リラックスを促進するのに役立つミネラルです。マグネシウムを多く含む食品には、ほうれん草、アーモンド、バナナ、アボカドがあります。

メラトニンを含む食品

メラトニンは睡眠サイクルを調整するホルモンであり、熟睡を助けます。メラトニンを多く含む食品には、チェリー(特にタルトチェリー)、トマト、ナッツがあります。

ビタミンB6を含む食品

ビタミンB6は、トリプトファンをセロトニンに変換するのに必要な栄養素です。ビタミンB6を多く含む食品には、鶏肉、魚、バナナ、さつまいもがあります。

カルシウムを含む食品

カルシウムは神経の正常な機能をサポートし、熟睡を助けます。カルシウムを多く含む食品には、乳製品、葉野菜、堅果があります。

食物繊維を含む食品

食物繊維は、消化を助け、血糖値を安定させるのに役立ち、夜間の血糖の急激な変動を防ぎます。食物繊維を多く含む食品には、野菜、果物、穀物があります。

食事は個人によって異なるため、自身の体調や好みに合わせてバランスの取れた食事を心掛けることが重要です。また、就寝前の食事は軽く、消化しやすいものを選ぶことが、熟睡を助けるポイントです。