もし躁鬱の疑いを持ったとしたら、すぐにでも入院が必要になるのではと悩んでしまうかもしれません。

もし躁鬱の疑いを持ったとしたら、すぐにでも入院が必要になるのではと悩んでしまうかもしれません。

ご自身が体調不良や気分の浮き沈みを持て余して、もしかしたら躁鬱ではないかと疑う場合もあるでしょうし、様子がおかしいことにご家族が気付いて入院治療を覚悟する場合もあるでしょう。

確かに躁鬱ともなれば精神科病院への入院を勧められることも多いと思いますし、ご家族はホッとするかもしれません。

ただ、躁鬱の可能性があるからと言って必ずしも入院が必要とは限らず、まずは心療内科などのクリニックにご相談されてはいかがでしょうか。

こころと不眠の診療所として多くの患者さんに向き合ってきたこばやしクリニックにも、躁鬱の患者さんが来院されることがありますが、診断を悲観するだけでなく、入院しなければならないと思い込むことで、より症状を悪化させてしまっているケースも少なくありません。

仕事を休まなければならない、休むためには病状を説明しなければならない、仕事をやめれば経済的な心配がある等々、躁鬱に限らず、そして心の病に限らず、入院ともなれば心配事が増えてしまいます。

躁鬱は精神疾患であり、精神科病院に長期間入院して、世間から引き離されて治療に専念しなければならないといったイメージがまだまだ残っているのかもしれませんが、現在は心療内科などのクリニックで投薬などによる通院治療を受けることで改善するケースも増えています。必ず入院しなけれなならないと思い込まずに、ご相談いただければと思います。

入院することへの不安から診察を受けることすら拒否して症状を悪化させることがないように、躁鬱の疑いを持たれた時はできるだけ早く診察を受けていただきたいと思います。

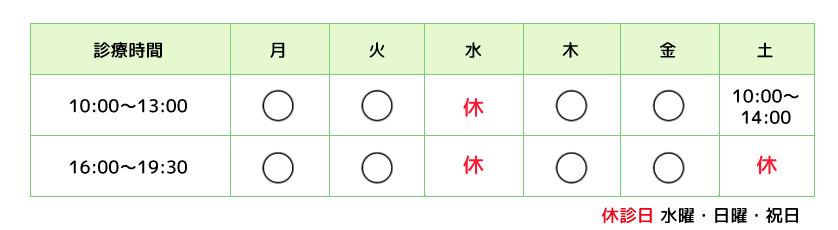

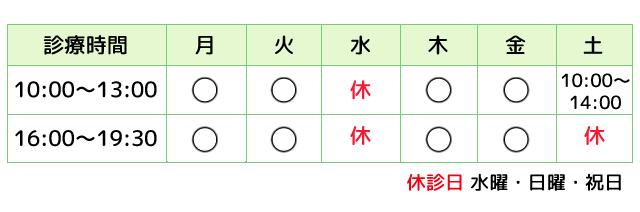

そして、兵庫や大阪で躁鬱に対応できる心療内科をお探しであれば、阪急宝塚線川西能勢口駅からすぐのこばやしクリニックにご来院ください。

他の病院からの転院をご希望の場合も気軽にお問い合わせください。

入院が必要とされる鬱病は?

入院が必要とされるうつ病は、以下のような状況に該当する場合が多いです。これらの状況では、適切な治療や安全管理を行うために入院が推奨されます。

1. 重度のうつ病

・自殺念慮や自傷行為のリスクが高い場合

・日常生活が著しく困難で、基本的な自己管理(食事、睡眠、衛生管理など)ができない場合

・精神的・身体的に非常に消耗しており、即時の治療が必要な場合

2. 薬物治療が困難な場合

・抗うつ薬や他の治療に対する副作用が強く、自宅での管理が難しい場合

・薬物治療の効果が乏しい場合(治療抵抗性うつ病)

3. 合併症がある場合

・他の精神疾患(双極性障害、統合失調症、摂食障害など)が併発している場合

・身体的疾患(重篤な慢性疾患など)と併発しており、集中治療が必要な場合

4. 環境的要因

・家庭環境や職場環境が著しくストレスフルで、回復を妨げる要因となっている場合

・十分な支援体制がなく、患者が安全に療養できない場合

5. 精神科救急の必要性

・精神状態が急激に悪化し、危機的状況にある場合(急性ストレス反応や極度の興奮など)

・自分や他者に危害を及ぼす可能性がある場合

入院の目的

入院によって以下のような効果が期待されます。

・患者の安全確保

・集中的な治療(薬物療法、精神療法、心理教育など)

・ストレス環境からの一時的な隔離

・状態のモニタリングと専門的なケア

うつ病の入院は状況によって異なるため、精神科医や専門機関への相談が重要です。また、家族や周囲のサポートも回復に向けて大きな役割を果たします。

入院して行われるうつ病治療は?

入院中に行われるうつ病の治療は、患者の状態に応じて多角的に実施されます。主に以下のような治療やケアが行われます。

1. 薬物療法

抗うつ薬の投与

主にセロトニン・ノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランスを調整するため、抗うつ薬(SSRI、SNRI、三環系抗うつ薬など)が使用されます。

抗不安薬や睡眠薬の補助的使用

不安や不眠を緩和するために用いられることがあります。

投薬調整

副作用のモニタリングや薬の効果判定をしながら、最適な薬剤と用量を見つける作業が行われます。

2. 心理療法(精神療法)

認知行動療法(CBT)

ネガティブな思考パターンを修正し、現実的で前向きな思考に導く療法です。

支持的カウンセリング

患者の不安や悩みに耳を傾け、感情を整理する手助けをします。

ストレスマネジメント

ストレスの原因を特定し、対処法を学ぶプログラムが行われることがあります。

3. 身体的治療

電気けいれん療法(ECT)

重度のうつ病や薬物療法が効かない場合に行われる治療で、脳に軽い電流を流して症状を改善させる方法です。安全に行うために麻酔下で実施されます。

経頭蓋磁気刺激法(TMS)

非侵襲的に脳を刺激し、うつ病症状を緩和させる新しい治療法です。軽度から中等度のうつ病で使用されます。

4. 生活指導・環境調整

規則正しい生活リズムの確立

食事、睡眠、運動などをスケジュール化し、体調を整えます。

リラクゼーション訓練

呼吸法や筋弛緩法などでリラックスする方法を学びます。

日常生活のトレーニング

自立に向けたスキルを再び身に付けるサポートが行われます。

5. 集団療法・作業療法

グループセラピー

他の患者との交流を通じて共感や社会的スキルを回復する目的があります。

アートセラピーや音楽療法

自己表現や気分転換を促すための非言語的な治療が含まれることもあります。

6. 家族支援・教育

家族カウンセリング

家族が患者をどうサポートすればよいかを学ぶ場が提供されることがあります。

退院後の環境調整

家族や支援者と協力し、患者が回復後に安定した生活を送れるよう準備します。

7. 危機管理と安全確保

自殺念慮への対応

常時モニタリングが行われ、安全確保が優先されます。

ストレス環境からの隔離

外部のストレス要因から一時的に離れることで、精神的な回復を促進します。

8. 退院後のフォローアップ準備

入院中に回復した後、社会復帰の計画を立て、外来治療や地域サポートの利用を調整します。

入院治療の目的は、患者が安全に回復できる環境を提供し、症状を軽減させるとともに、退院後の自立生活を支援することです。適切な治療を受けることで、多くの患者が改善に向かいます。