もし、ノイローゼかなと思うことがあるとすれば、その原因を突き止めて、自分の力で何とか治す方法を探そうとするかもしれません。

もし、ノイローゼかなと思うことがあるとすれば、その原因を突き止めて、自分の力で何とか治す方法を探そうとするかもしれません。

たとえば、ノイローゼを治す方法といった類の書籍を読みあさったり、治す方法を実践した方が発するSNSの中から、自分に合った治す方法を見つけることができるかもしれません。

ただ、自力で抜け出すことのできた例は稀なケースで、実際は専門家の力を借りて、時間をかけて原因を取り除く必要があるのではないでしょうか。

当クリニックにもノイローゼを治す方法を知りたいといった患者さんが来院されることがありますが、克服には努力が必要だとか、自分自身の弱さが原因などと思い込んでいるために、なかなか思ったようにはいかないことが多いようです。

最悪なケースとしては、周囲のノイローゼに対する理解が希薄で、根性論などを唱える人物がいたりすると、治す方法どころか悪い流れへと導かれてしまいます。

確かにノイローゼには情緒不安定とか、心配性といったイメージがあり精神疾患とは区別され神経症ということになりますので、「気の持ちようだ」と言われれば、わざわざ病院通いをする必要などないと思ってしまうかもしれません。

ただ、ノイローゼからさらに深刻なうつ病などの精神疾患につながる場合もありますので、軽く考えずに、たとえ周囲から軽くあしらわれたとしても、心療内科を受診することをおすすめいたします。

ノイローゼは、強迫神経症や不安神経症、対人恐怖症や社会恐怖症といった症状に対して用いられますが、環境の変化や人間関係が原因となることも多く、きっかけは些細なことでも、長い期間苦しい思いをすることにもなりかねません。

治す方法としては投薬治療が効果的なことも多く、心療内科で適切な診断を受け、適切な治療を受けていただきたいものです。

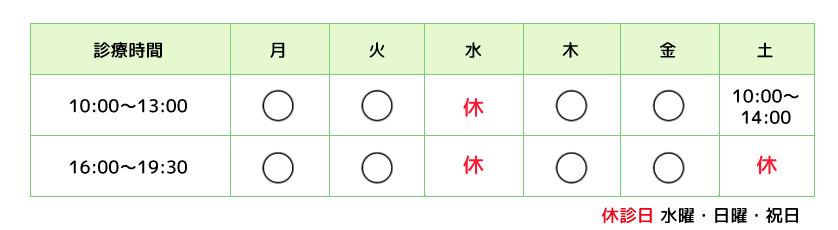

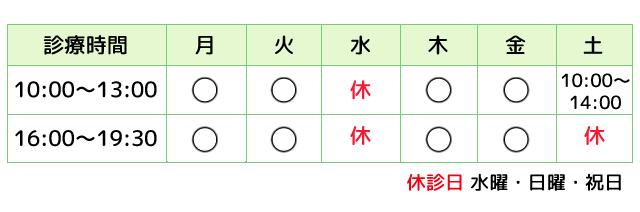

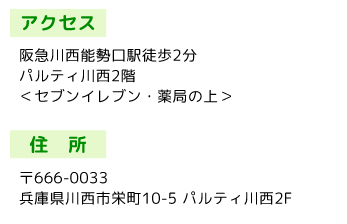

そして、ノイローゼを治す方法を模索されているのであれば、川西市のこころと不眠の診療所こばやしクリニックにご相談下さい。

ノイローゼ診断チェックシート

以下の質問に「はい」「いいえ」で答えてください。

心理面のチェック

1.些細なことが気になり、不安で仕方なくなる

2.いつもイライラして落ち着かない

3.気分の浮き沈みが激しい

4.失敗や恥ずかしい思い出を何度も思い出してしまう

5.「自分はダメだ」と思い込むことが多い

6.寝つきが悪い、途中で目が覚める、朝早く目が覚める

7.考えがぐるぐる回って頭から離れない

8.失敗を恐れて行動できなくなる

9.突然、胸がドキドキしたり、息苦しくなることがある

10.無意識に同じこと(手洗い、確認など)を繰り返してしまう

身体面のチェック

11.食欲がない or 食べ過ぎる

12.頭痛、肩こり、胃痛、下痢、便秘が続いている

13.めまい、耳鳴り、ふらつきを感じる

14.手足がしびれる、冷える、ほてる感覚がある

15.疲れやすく、何をするのもだるい

16.理由もなく涙が出てくる

17.集中力や判断力が低下していると感じる

結果の目安

✅ 心理面で5項目以上該当 → 精神的なストレス反応が強い状態

✅ 身体面で3項目以上該当 → ストレスが身体症状として現れている可能性

✅ 両方に多く該当 → 神経症(不安障害、抑うつ状態など)の可能性があり、専門家に相談を検討する

注意点

これはあくまで簡易チェックで、診断を確定するものではありません。

症状が強く、生活に支障が出ている場合(仕事や学業ができない、人間関係が崩れる、日常生活が回らないなど)は、心療内科・精神科での相談をおすすめします。

自分で出来るノイローゼの予防法・改善法

①生活リズムを整える

毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る(体内時計を安定させる)

睡眠不足はストレス耐性を下げるので、7時間前後の睡眠を目指す

昼夜逆転を避け、朝は日光を浴びる(セロトニン活性化)

②軽い運動を取り入れる

ウォーキング、ヨガ、ストレッチなどの軽い運動は心の緊張を和らげる

週3回程度、20~30分の散歩でもOK

運動中は呼吸を意識し、無理に頑張りすぎない

③食事を整える

朝・昼・夜、なるべく決まった時間に食べる

極端な偏食や甘いもの・カフェイン・アルコールの摂りすぎに注意

ビタミンB群(脳の疲労回復)、マグネシウム(神経の興奮を抑える)を含む食材を意識する(例:玄米、豆類、ナッツ、魚、緑黄色野菜)

④ストレスをこまめにリセットする

深呼吸:4秒吸って、7秒止めて、8秒吐く

瞑想・マインドフルネス:今の呼吸や体の感覚に意識を向ける練習

好きな音楽、アロマ、ぬるめのお風呂などでリラックス時間を作る

自分を追い込む思考(「~しなければ」「完璧でなければ」)に気づいたら、意識的に緩める

⑤自分の気持ちを整理する

モヤモヤや不安を書き出す(紙やスマホメモでOK)

「これは自分で変えられる?」「放っておいていいこと?」と区別する

考えがグルグルしているときは、あえて行動(体を動かす、散歩に出る)する

⑥一人で抱え込まない

家族や友人、信頼できる人に悩みを話す

話す相手がいなければ、カウンセリングや相談窓口を使う(自治体や職場の窓口なども利用できる)

注意すること

ストレスから逃れるための過剰な飲酒・過食・ギャンブルには要注意

症状(不安、落ち込み、身体の不調)が長引く場合は、早めに心療内科・精神科を受診する

「頑張って乗り越えなければ!」と無理をしない