「中学生が躁鬱」と聞くと驚かれるかもしれません。躁鬱は大人になってから、しかもさまざまなしがらみの中で生きている社会人に起こる疾患であって、生まれてわずか10数年の中学生は躁鬱などとはまったく縁がないと思ってしまうものです。ただ、「中学生が躁鬱」と驚くこともないほど、密かに増え続けているようです。

「中学生が躁鬱」と聞くと驚かれるかもしれません。躁鬱は大人になってから、しかもさまざまなしがらみの中で生きている社会人に起こる疾患であって、生まれてわずか10数年の中学生は躁鬱などとはまったく縁がないと思ってしまうものです。ただ、「中学生が躁鬱」と驚くこともないほど、密かに増え続けているようです。

おそらく、中学校生活を無邪気に楽しむことができないような環境であったり、単純に勉強さえしておけばいいというものでもなく、色々な悩みが付きまとい、しかも簡単には悩みが解決できずに、中学生にも大人の社会生活と同じような負担がかかっているのではないでしょうか。

たとえば、中学生になったばかりの頃に躁鬱に陥るケースもあるでしょう。新しい学校の雰囲気や人間関係に慣れるまでの心の負担は、大人には計り知れないものがあるのかもしれません。笑わなくなったり会話が少なくなったり、食事の量が減れば鬱を疑いたくなります。

そして、ある日突然元気を取り戻したかのようにしゃべり出し、テンションが高くなれば、鬱ではなかったと安心してしまうかもしれません。

また、中学生に待ち構えているのが受験であり、受験の時期が近づくことで躁鬱になることもあります。

受験の時期は友達との会話も減り孤立しやすくなるでしょうし、中学生にとって初めての大きな試練の場を迎えるわけで、思い通りに勉強がはかどらないことでイライラしたり家族に当たったり、眠れなくなり朝起きられなくなり、さまざまな躁鬱の症状が出てくることがありますが、きっと多くのご家庭が受験だから仕方ないと見過ごしてしまうこともあるのではないでしょうか。

もちろん、一時的な気分の浮き沈みであればいいのですが、中には深刻な躁鬱に陥る中学生もいるはずです。

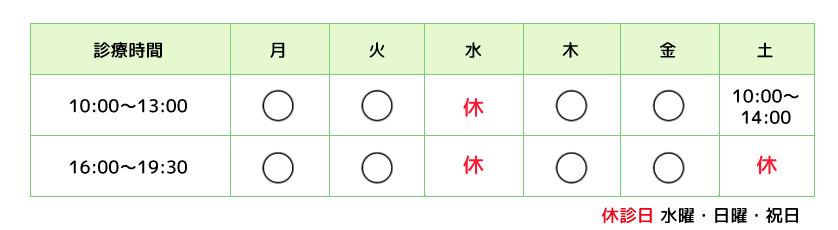

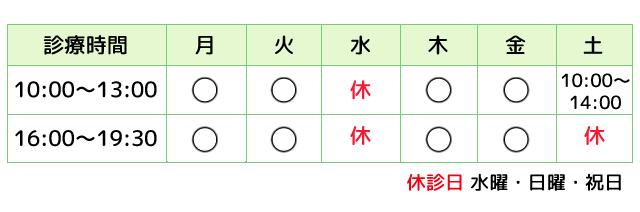

それでも、まさか中学生なのに躁鬱になるわけがないと思いたいのかもしれませんが、安心するためにも早めに心療内科や精神科などを受診していただいて、手を打っていただきたいと思います。そして、中学生の躁鬱でお悩みの時は、川西市のこばやしクリニックにご来院ください。

うつ病になりやすい中学生の特徴

1. 性格的な傾向

・完璧主義・真面目:ミスや失敗を極端に恐れる

・自分に厳しい:自己評価が低く、頑張っても「まだ足りない」と感じる

・感受性が強い:人の言葉や周囲の反応に深く傷つきやすい

・人に合わせすぎる:嫌でも「NO」と言えず、ストレスを抱え込みやすい

2. 学校生活での要因

・学業のプレッシャー:テストや受験への不安

・友人関係のトラブル:いじめ、孤立、仲間外れ

・部活動でのストレス:厳しい指導や人間関係の圧力

・SNSやネットでの比較・誹謗中傷

3. 家庭環境での要因

・過干渉・過度な期待:親の期待に応えようと無理をする

・家庭内不和:夫婦不仲、経済的困難、虐待

・相談できる相手がいない:安心して気持ちを話せる居場所がない

4. 身体・発達的な要因

・思春期によるホルモン変化:気分が不安定になりやすい

・睡眠不足:夜更かし、スマホ依存

・発達特性(ASD・ADHDなど)を持ち、学校生活に馴染みにくい

サインとして注意したい行動

・学校や友達への関心が薄れる

・成績が急に落ちる、授業に集中できない

・無気力で好きだったことにも興味を示さない

・イライラや涙もろさが増える

・「死にたい」「消えたい」と口にする

中学生は「性格や行動の変化」が思春期の一時的なものと見られやすく、うつ病のサインが見逃されがちです。

小さなサインに早めに気づいて、安心して話せる環境をつくることがとても大切です。

中学生のうつ病を予防するために親や先生ができること

1. 安心して話せる環境をつくる

・子どもの話を否定せずに最後まで聞く

・アドバイスよりも「気持ちを受け止める」姿勢を大切にする

・「あなたのことを理解したい」というメッセージを日常的に伝える

2. 適度な期待とサポート

・成績や部活動の結果よりも努力や過程を認める

・「もっと頑張れ」ではなく「よく頑張ってるね」と声をかける

・無理に理想像を押しつけず、子どものペースを尊重する

3. 規則正しい生活をサポート

・十分な睡眠時間を確保させる(スマホやゲームの使い方も一緒に考える)

・栄養バランスのとれた食事、運動習慣を家族やクラスで一緒に実践する

・学校・家庭で過度にスケジュールを詰め込みすぎない

4. 小さなサインに気づく

・表情が暗い、イライラや涙もろさが増えた

・学校に行きたがらない、成績が急に下がる

・「死にたい」「消えたい」といった言葉を口にする

→→→こうした変化があれば、早めにスクールカウンセラーや医療機関につなげる

5. 学校・家庭の協力体制

・先生と保護者が情報を共有し合い、対応を統一する

・いじめや不登校の芽を早期に発見する仕組みを持つ

・子どもが「助けを求めてもいい」と思える雰囲気を作る

6. 子どもに「自己肯定感」を育てる

・成果よりも存在そのものを認める言葉がけをする

・「あなたはあなたで大切な存在」というメッセージを繰り返し伝える

・失敗しても「またやり直せばいい」と安心できる経験を与える

ポイント

・予防の基本は 「気づく」「受け止める」「無理をさせない」 の3つ。

・特に中学生は「強く見えても実は脆い」ため、早めの気づきと支援が一番の予防になります。