日本では国民皆保険制度のおかげで、病気になればためらわずに病院に行き診察を受け、誰でも適切な保険治療を受けることができるわけですが、躁鬱病のような心の病の場合も例外ではありません。

日本では国民皆保険制度のおかげで、病気になればためらわずに病院に行き診察を受け、誰でも適切な保険治療を受けることができるわけですが、躁鬱病のような心の病の場合も例外ではありません。

もちろん、どんな疾患でも保険ですべての治療費が賄われるわけではありませんが、保険が適用されれば3割負担・2割負担といった安い医療費負担で済むことになり、躁鬱病の場合も他の疾患と同じように、それぞれが加入する健康保険制度に沿って治療費の一部を負担するだけで、安心して治療を受けることができます。

そして、安い医療負担で済むことが、より早い治療開始につながり、疾患を悪化させずに済むのではないでしょうか。

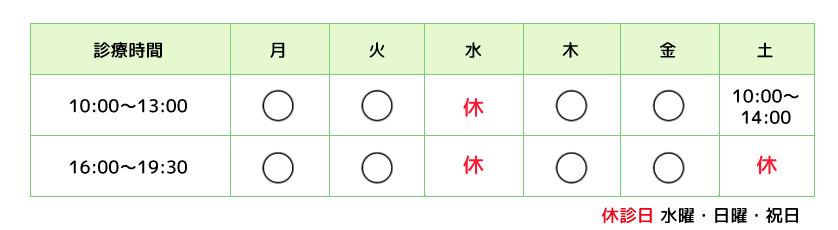

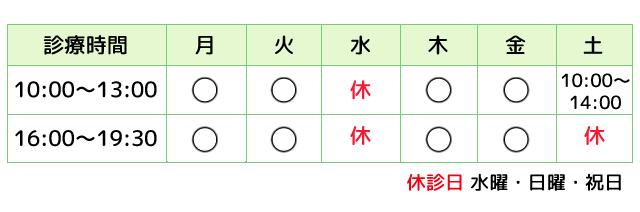

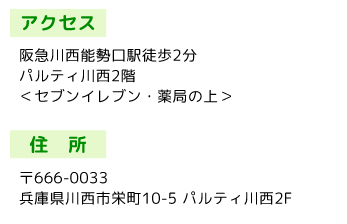

たとえば躁鬱病の場合、受診する診療科は心療内科あるいは精神科や神経科などになるわけですが、躁鬱病などの心の病と向き合うこばやしクリニックでも保険診察を行っておりますので、躁鬱病やパニック障害などの心の病の懸念があれば、できるだけ早く当院を受診していただくことをおすすめいたします。

ただ、たとえ躁鬱病の治療に健康保険が適用されることが分かっていたとしても、他の疾患と違って受診をためらってしまうこともあるようです。

実は、躁鬱病で当院を訪れる患者さんの中にも、気分屋だとかわがままな性格だと思われて長く躁鬱病だと気付かれずにいたケースもあれば、疑いながらも目を背け続けていた方などがいらっしゃいます。

また、健康保険が適用されたとしても、躁鬱病の治療となれば通院期間が長くなることも多く、医療費がかさむことを心配する方もいらっしゃいます。

そんな時は、さらに公的医療保険によって精神疾患の通院費用の軽減を図る制度もありますので、躁鬱病の治療が心配であれば気軽にご相談ください。

こばやしクリニックは兵庫県川西市にある病院ですが、心療内科や精神科の重苦しいイメージを払拭するような明るく安らぎさえ感じられる病院になりますので、敷居の高さを感じることなく受診していただけると思います。

躁鬱病の原因

躁うつ病(双極性障害)の原因は、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。以下に主な原因を挙げます。

1. 脳内の情報伝達の乱れ

脳内物質であるセロトニンやノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質のバランスが乱れることが、躁うつ病の発症に関与しているとされています。この乱れが、気分の高揚や抑うつを引き起こす要因になると考えられています。

2. 遺伝的要因

家族に双極性障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高まることが知られています。ただし、特定の遺伝子が直接関与しているわけではなく、遺伝的素因と環境要因が複雑に絡み合って発症する可能性があります。

3. ストレス

心理的または身体的なストレスが引き金となることがあります。たとえば、大きな環境変化(引っ越しや転職)、対人関係の問題、過労などが挙げられます。これらのストレスは脳に負担をかけ、症状を悪化させることもあります。

4. 生活リズムの乱れ

不規則な生活習慣や睡眠不足は、脳内物質のバランスに影響を与え、躁うつ病を引き起こす要因となる可能性があります。特に睡眠リズムの乱れは、症状の発現や悪化に深く関与しています。

これらの要因は単独で作用するというよりも、複数要素が重なり合って発症するケースが一般的です。治療には薬物療法や生活リズムの改善、心理療法などが用いられます。

躁鬱病の予防方法

躁うつ病(双極性障害)は 「気分の波が大きく、躁状態(ハイテンション)とうつ状態(気分の落ち込み)を繰り返す病気」 です。

完全に防ぐことは難しいですが、生活習慣やストレス管理で悪化を防ぐ ことができます。

1. 生活習慣を整える(リズムを一定に)

✅ 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

・ 睡眠不足や寝すぎは気分の乱れを引き起こす原因に。

✅ 食事を規則正しくとる

・ 血糖値の急変動を防ぐため、バランスの良い食事(たんぱく質・ビタミンB群・オメガ3脂肪酸)を意識する。

✅ カフェイン・アルコールを控える

・カフェイン(コーヒー、エナジードリンク)は躁状態を悪化させることがある。

・アルコールは気分の波を強くし、発症リスクを高める。

✅ 適度な運動をする(無理のない範囲で)

・ウォーキングやヨガ などの軽い運動が気分を安定させる。

・激しい運動は躁状態を助長する場合があるので注意!

2. ストレス管理をする

✅ 過度なストレスを避ける(仕事・人間関係の見直し)

・ストレスが溜まりすぎると、気分の波が大きくなる。

・完璧主義をやめ、適度に休むことを意識する。

✅ リラックス習慣を作る(趣味・瞑想・深呼吸)

・瞑想や呼吸法(4-7-8呼吸法)、好きな音楽を聴くことで、気分の乱れを軽減。

✅ 感情を記録する(気分日記)

・「今日は少しハイテンションだった」「最近気分が落ち込み気味」などを書き留めることで、自分の状態を把握しやすくなる。

✅ 躁状態のときに「自分がやりすぎること」を知る

・ 散財・過労・軽率な行動 など、自分のパターンを理解し、事前にブレーキをかける。

3. 医療の力を借りる(専門家に相談)

✅ 家族や医師と相談しながら、治療の計画を立てる

・ 予防のために 精神科や心療内科 で相談するのも有効。

✅ 薬を処方されている場合は、自己判断でやめない

・ 気分が良くなっても、急に薬をやめると躁うつの波が再発しやすい。

✅ 早めに異変に気づく

・「最近、妙にテンションが高い」「気分がずっと沈んでいる」と感じたら、早めに対処する。

まとめ(予防のポイント)

🔹 規則正しい生活(睡眠・食事・運動)

🔹 ストレスを減らし、リラックスする習慣を作る

🔹 気分の波を記録して、自分の変化に気づく

🔹 躁状態・うつ状態になりやすいパターンを知る

🔹 専門医と相談しながら、適切な治療を続ける

「自分の気分の波をコントロールすること」 が最大の予防策!

「最近ちょっとおかしいかも?」と思ったら、無理せず専門家に相談することをお勧めいたします。